虫歯治療

虫歯治療

歯の表面のプラーク(歯垢:しこう)には細菌が存在しており、飲食物の糖分を摂取・分解して酸を出します。この酸によって歯が溶かされますが、人の唾液には酸を中性に近づける働きがあり、また、カルシウムやリン酸を含み、これらの作用で溶かされた歯は修復されています。しかし、糖分の摂取が頻繁であると、酸の緩衝や修復が追いつかず、歯が溶けた状態が続くことになります。その部分は放置すると直に崩壊し、虫歯となります。虫歯となった歯質は、自然に回復することはなく、歯科治療による修復が必要となります。 乳歯も永久歯も虫歯の治療にとくに違いはありません。穴が開くような虫歯は削って金属やプラスチックで詰めるのが基本です。虫歯が進行すると、歯の神経にまで細菌が侵入してしまうことがあり、この場合、歯の神経を抜く治療が必要になります。さらに進行すると細菌が歯の根元にまで及び、歯肉から膿などが出て、抜歯が必要になることもあります。 口の中で酸が作られるまでには、少し時間がかかります。虫歯予防には、糖分を摂取したら早めにうがいや歯みがきをして、虫歯の原因となる酸を取り除くことが最も効果的です。 初期段階の虫歯は自覚症状が現れず、日常的なケアを怠ると悪化し、やがて痛みを伴うようになります。虫歯は早い段階で治療を開始すれば、比較的簡単な処置で済みます。早期に見つけて早期に治療しましょう。

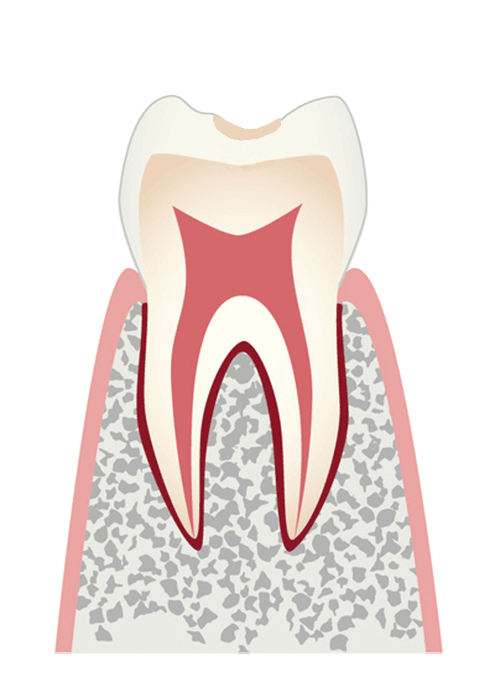

CO初期の虫歯

歯の表面に穴はあいておらず、「白斑」や「白濁」といった症状だけ認められる段階です。そのため、治療を必要としないことも多く、フッ素塗布などの予防処置を実施することで、歯の再石灰化をはかります。

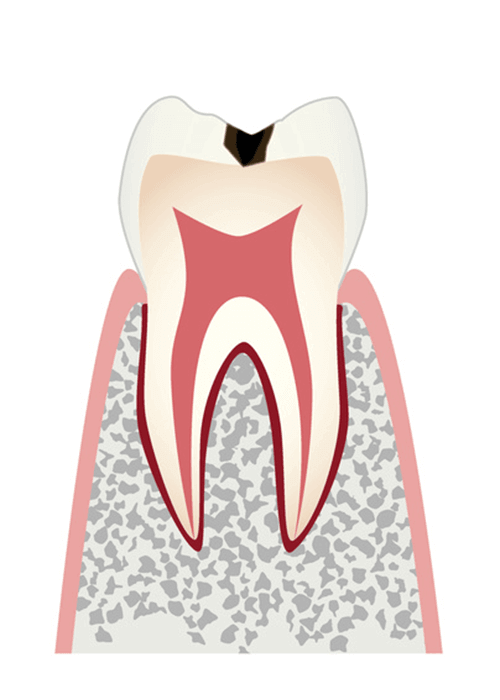

C1歯の表面の虫歯

歯の表面はエナメル質で覆われており、虫歯はまずエナメル質に発生します。エナメル質が虫歯になると、光沢がなくなり白っぽくザラザラした感じになります。虫歯は上の歯と下の歯の噛み合せの部分や、歯と歯の間などに発生しやすく、この段階ではまだほとんど痛みはありません。

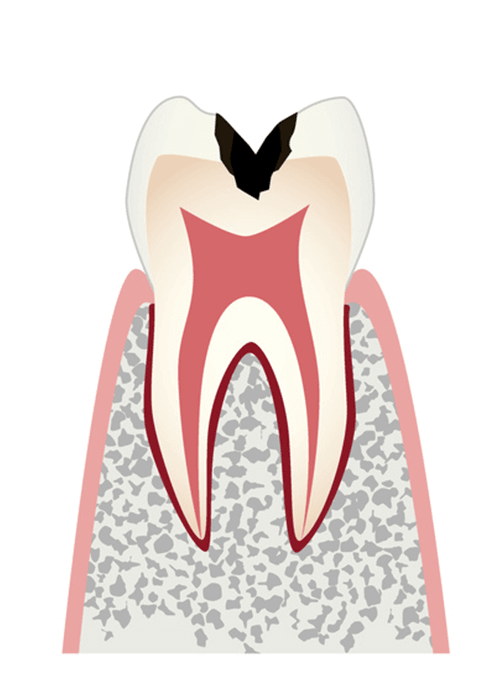

C2歯の内部まで進行した虫歯

エナメル質の内側には象牙質がありますが、虫歯が象牙質まで進むと虫歯の部分が黒く見え、冷たいものや熱いものを食べた時に歯が痛むことがあります。

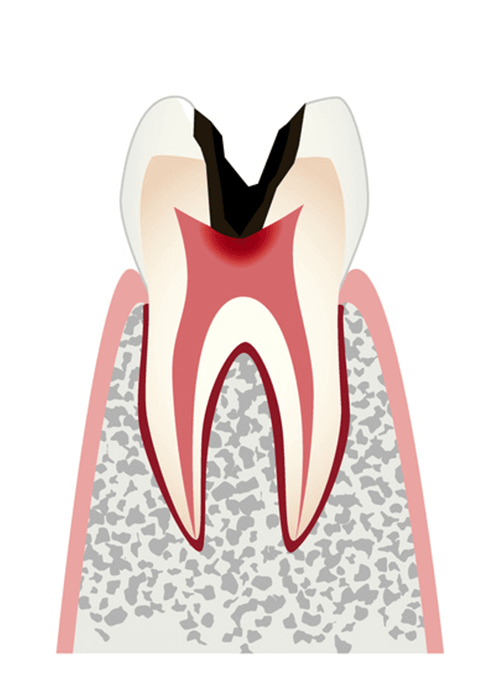

C3神経まで進行した虫歯

象牙質の内側には、神経や血管が密集した歯髄があります。虫歯がさらに進行して歯の神経まで虫歯菌に感染してしまうと歯髄炎となり、歯がひどく痛みだします。こうなると、虫歯になった部分の歯を削るだけでなく、歯髄まで取らなくてはなりません。この段階まで進むと治療が終わるまで時間がかかるうえ、歯髄を取ると歯がもろくなってしまいます。

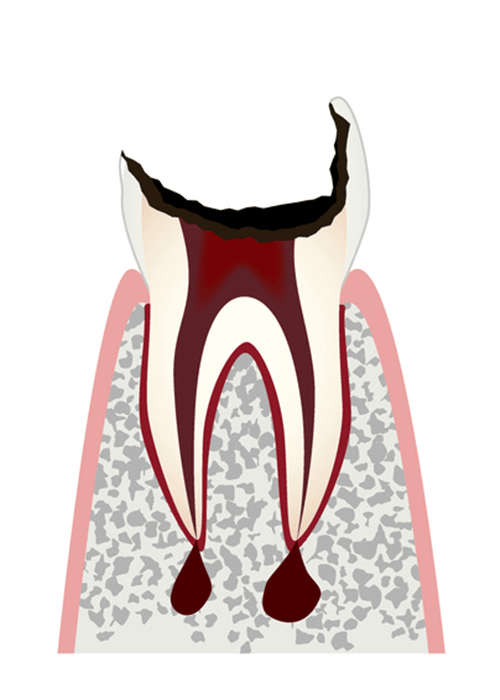

C4歯の根まで進行した虫歯

虫歯によって歯の上の部分がほとんど溶けてしまい、歯の根に当たる歯根まで虫歯が進行した状態を残根といいます。このような歯の根だけ残った部分の先端に膿の袋ができることがあります。この膿の袋が炎症し腫れてきます。ここまで進むと歯を抜かざるをえなくなる場合が多くなります。

生まれたばかりの赤ちゃんの口の中には虫歯菌(ミュータンス菌)は存在しません。その感染経路は周囲の大人、特にお父さんお母様の唾液からの感染が主となります。食べ物の口移しや箸、スプーン、フォーク等の食器の共有、子供に対するスキンシップなどが原因と考えられます。育児に忙しく、やらなければならないことが多い日常でこれらのことを完全になくすことは難しいかもしれませんが、少し意識して生活してみましょう。

またお父さんお母様がお口の環境を整え、菌の数を少なくすることは自分のため、お子様のため両方にメリットがあります。

虫歯(ミュータンス菌)は砂糖を頻繁に摂取すると活動が活発になります。糖質(主に砂糖)を取る量をコントロールしたり、毎日のブラッシング等でお口の中に糖質が停滞しないようにすることが重要です。

歯の質を強くするために取り入れたいのがフッ素です。フッ素は歯の質を強化し、虫歯になりにくい丈夫な歯を作る手助けをしてくれます。また再石灰化を促進し、歯垢(プラーク)の中にも作用して歯を溶かす酸が作られるのを抑える働きがあります。

視診と定期的なレントゲン撮影により虫歯の早期発見に努めます。

虫歯は治療が必要なものと経過観察できるものがあります。何でも治療するのではなく、経過観察できるものは進行しないように定期的に管理していきます。

虫歯の進行度合いにもよりますが、極力神経を温存する治療に努めます。

麻酔を行う場合は表面麻酔を用い、麻酔液を体温と同じ温度まで温め、自動麻酔注入器を用いるなど、麻酔時の痛みに最大限配慮します。

歯髄(=シンケイ)の主な役割

歯髄(しずい)とは、一般的に「歯のシンケイ」と呼ばれる組織のことです。

歯の最も中心部にあり、象牙質に囲まれた「歯髄腔(しずいくう)」という空間に収まっています。単なる神経だけでなく、血管やリンパ管、細胞(象牙芽細胞など)が密集した軟らかい組織です。歯髄の役割は以下の通りです。

栄養供給: 血管を通じて酸素や栄養を象牙質に届け、歯の強度と弾力を保ちます。

感覚の伝達: 虫歯や刺激を「痛み」として脳に伝え、歯の異常を知らせるセンサーの役割を果たします。

防御反応: 刺激を受けると「第二象牙質(修復象牙質)」を作って厚みを増し、外部の刺激から歯の内側を守ろうとします。

抜髄とは?

歯髄を除去する治療を抜髄(ばつずい・Pulpectomy)といいます。痛みのある歯の周りに局所麻酔を行い、虫歯を除去し、歯髄をできる限り除去します。虫歯の痛みは歯髄の炎症に起因します。原因である歯髄を除去することによって、人の痛みの中でもトップレベルの”虫歯の痛み”を軽減させます。歯髄を除去した後は、洗浄・消毒を行い(根管洗浄)、専用の材料で歯髄の入っていたスペースを密閉します(根管充填)。歯の奥まで深く及んでしまった虫歯の治療では一般的に行われる治療です。

抜髄のメリット

虫歯の痛みは人が感じる痛みの中でも最大級のものです。QOL(生活の質)を著しく下げる痛みを取り除くことは大きなメリットです。

抜髄のデメリット

抜髄するか否か?

確かに、抜髄(神経を取る治療)には「激痛からの解放」という、何物にも代えがたい大きなメリットがあります。一方で、神経を失った歯は「痛み」というセンサーを失い、栄養供給が止まって脆くなり、結果として寿命を大きく縮めてしまうという深刻なデメリットも抱えています。

VPT(生活歯髄療法:Vital Pulp Therapy)とは?

VPT(生活歯髄療法:Vital Pulp Therapy)は、虫歯が深く神経まで達してしまった際、「歯髄)を抜かずに保存する」ための治療法です。これまでは「神経まで達したら抜髄」が一般的でしたが、MTAセメントなどの優れた材料の登場により、神経を残せる可能性が高まりました。

VPTのメリット

VPTのデメリット

治療法の選択

ここまでの説明だと抜髄が『遅れている治療』で歯髄保存(VPT)が『進んだ最新の治療』と感じるかもしれません。しかし、ことはそんなに単純ではありません。個別の事象で選択する処置は変わります。『なぜシンケイ取らないの?」という問いへの回答が難しいように、治療の選択も困難です。

治療法を選択するためには、多くの判断基準が必要です。医療面接(症状の特徴・経過の聞き取り)、視診(患部を見ること)、触診(患部に触れること)、X線写真(レントゲン写真・必要であれば歯科用CT)、電気歯髄診(歯に微弱な電流を流し、歯髄の活性度合いを測る)などを総合的に判断する必要があります。

本歯科医院での方針

『まずは歯髄の保存。それがダメなら最善の根管治療』

抜髄には「痛みからの解放」という、何物にも代えがたい大きなメリットがあります。一方で、神経を失った歯は「痛み」というセンサーを失い、栄養供給が止まって脆くなり、結果として寿命を大きく縮めてしまうという深刻なデメリットも抱えています。。

『一度失ったシンケイは戻らない。シンケイがある方が歯の寿命は伸びる。でも痛みの原因になったら除去しなければならない。残したいけど残せない時もある』という葛藤を、私は臨床の現場で幾度となく経験しました。その中で「まずは残せる可能性に全力を尽くし、それでもダメなら最善の根管治療を行う」という段階を踏むこと、それを患者さんに確実に説明することが重要であるという”結論”に至りました。

必要であるならばもちろん抜髄処置を速やかに行いますが、まずは歯髄の保存を考慮します。

乳歯は永久歯よりもエナメル質や象牙質が薄く柔らかいため、むし歯になりやすく、痛みなどの自覚症状もほとんどない状態で急速に進行します。歯の溝の奥や歯と歯の間から無症状で進行することもあり、外からではほとんど気づかないこともあります。また、乳歯がむし歯になると、口の中でむし歯菌が増え、新しい永久歯もむし歯になりやすくなります。

むし歯には必ず原因があります。せっかく治した歯や新しい歯がむし歯にならないようにしっかり予防していきましょう。

乳歯は永久歯よりもエナメル質や象牙質が薄く柔らかいため、むし歯になりやすく、痛みなどの自覚症状もほとんどない状態で急速に進行します。歯の溝の奥や歯と歯の間から無症状で進行することもあり、外からではほとんど気づかないこともあります。また、乳歯がむし歯になると、口の中でむし歯菌が増え、新しい永久歯もむし歯になりやすくなります。

むし歯には必ず原因があります。せっかく治した歯や新しい歯がむし歯にならないようにしっかり予防していきましょう。

フッ素塗布(フッ素化物)

フッ素はむし歯菌から作られる酸の生成を抑制する働きが期待できます。とくに乳歯や生えたての永久歯にむし歯の予防効果が大きいとされています。フッ素塗布によるむし歯予防は、乳歯が生え始める1歳前後から始め、2~3カ月に1回程度、定期的に継続するのが良いでしょう。ただし、フッ素を塗ったからむし歯ができないというわけではありません。むし歯予防には飲食回数を守ることや、仕上げ磨きを行うことも大切です。

シーラント

シーラントはむし歯になるリスクが高い歯の溝を、歯科用プラスチックで塞ぎ、汚れがたまらないように処置する治療です。このプラスチックは体内に入っても害はありません。乳歯は形が複雑なため、シーラント処置は効果的です。とくに奥歯の深い溝は汚れがたまりやすく、むし歯になりやすいところです。奥歯が萌出したらできるだけ早いうちに溝をコーティングするシーラント処理をお勧めします。

歯みがき指導

幼少期のうちから歯みがきの習慣をつけることはとても大切です。お子さまが痛い思いをして歯みがきを嫌がってしまわないように、歯ブラシを少しずつ口に入れて、口の中を触れる感覚に慣れさせていきましょう。むし歯になりやすい、汚れが残りやすいという部分がありますので、そのようなところを重点的にみがきましょう。正しい歯みがきの仕方を歯ブラシの持ち方からアドバイスいたします。保護者さま向けに、仕上げの仕方などもお伝えします。

定期検診

当院では、お子さまが自分から行きたくなるような歯科医院をめざしています。スタッフ一同で、お子さまが楽しみながら定期的に治療を受けてもらえるような工夫をしています。

一般的な歯医者さんで治療がうまくいかなかったというお子さまや、小さなお子さまでもお気軽にいらっしゃってください。

厚生労働省の「歯科疾患実態調査」によると、小・中学生の4割が歯肉炎というデータがあります。学校の歯科検診などで歯肉炎を指摘される子どもは多く、年々増加傾向にあるといわれています。

歯肉炎とは、細菌のかたまりである歯垢が引き起こす歯肉の炎症で、腫れたり、出血しやすくなったりする状態をいいます。子どもの歯肉炎は、歯を支えている歯槽骨の歯周組織には大きな変化はみられません。しかし、放置してしまうと、大人になって歯周病にかかり、歯が抜け落ちてしまう可能性もありますので、きちんと治療しておくことが大切です。

一般的な歯肉炎は痛みを伴いません。そのため自分では気づきにくく、放置してしまうことも多い疾患です。時々お口の様子を見て、「歯間部分の歯肉が赤く丸みをおび、ブヨブヨした感じがないか」「歯みがきや食事などの軽い刺激で、歯肉から出血していないか」などをチェックしてください。健康な歯肉はピンク色で引き締まっています。子どもの歯肉炎には、最も多くみられる不潔性歯肉炎(歯垢がたまることで、歯茎の発赤、腫脹、出血症状などが起こります)、萌出性歯肉炎(永久歯が生える時に起こります)、思春期性歯肉炎(10〜15歳に思春期のホルモン変化により、起こりやすくなります)などがあります。

歯肉炎と診断されたとしても、正しく歯みがきをして、定期的なクリーニングなどを受け、しっかりケアをすれば多くの場合改善します。ご家庭で有効なのが歯ブラシによるブラッシングです。歯と歯肉の境目に歯ブラシの毛先をあてて、軽く振動させるように動かしてください。磨き残しがないように数週間程度続けると、出血もなくなり健康な歯肉に戻ります。歯ブラシの仕方に不安のある方はご相談ください。

歯肉炎は将来歯周病へと移行させないことが大切です。たかが歯肉炎と放置せず、ご家庭での正しい歯みがき(ブラッシング)と、歯科でのクリーニング(プロフェッショナルケア)などを利用して、しっかり治療しましょう。

PAGETOP